Ein Hydrocephalus (Wasserkopf) entsteht, wenn die Gehirnflüssigkeit nicht richtig ablaufen kann. Ein Schlauchsystem (Shunt), das unter der Schädeldecke eingesetzt wird, kann die Flüssigkeit ableiten und verhindert Folgeschäden sowie Schmerzen.

Weltweit treten nach Schätzungen jährlich etwa 600.000 bis 900.000 Fälle von Hydrocephalus auf – die meisten von ihnen im Globalen Süden.

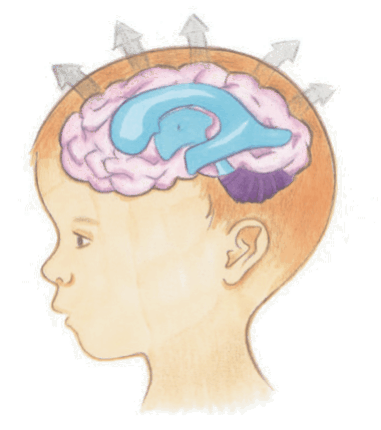

Ein Hydrocephalus („Wasserkopf“) entwickelt sich, wenn die Flüssigkeit, die das Gehirn kontinuierlich produziert, nicht richtig ablaufen kann. Wir alle produzieren jeden Tag über einen halben Liter Gehirnflüssigkeit. Sie umschließt das Gehirn und verhindert, dass dieses bei Bewegungen gegen die Schädeldecke prallt und wir eine Gehirnerschütterung bekommen. Normalerweise gelangt die Gehirnflüssigkeit in unseren Blutkreislauf. Auch wenn der Abfluss an irgendeiner Stelle durch ein Hindernis blockiert wird, produziert das Gehirn unaufhörlich weitere Flüssigkeit.

Bei kleinen Kindern ist der Schädel noch elastisch. Ist der Ablauf blockiert, wird weiterhin Gehirnflüssigkeit produziert und der Kopf vergrößert sich stark. Dadurch entsteht ein Überdruck.

Wird der Druck auf das Gehirn zu groß, hat dies schwerwiegende Folgen: Es kann zu starken Schmerzen, Krampfanfällen, Sehverlust, schweren Entwicklungsstörungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Betroffene Kinder verlieren oft wichtige Entwicklungs- und Lernchancen und können bei später Behandlung bleibende Schäden davontragen.

Hydrocephalus ist eine Folgeerscheinung von Spina bifida, ist jedoch oftmals auch auf andere Ursachen wie Hirnblutungen, Infektionen oder Tumore zurückzuführen.

Im Globalen Süden sind die Hauptursachen eine unzureichende Behandlung von Hirnhautentzündungen, Hirnblutungen aufgrund von niedrigem Geburtsgewicht oder mangelnder hygienischer Zustände bei der Geburt. Ein großer Faktor ist zudem eine Mangelernährung während der Schwangerschaft, durch die der Körper der werdenden Mutter und das Baby nicht mit ausreichend Folsäure versorgt werden.

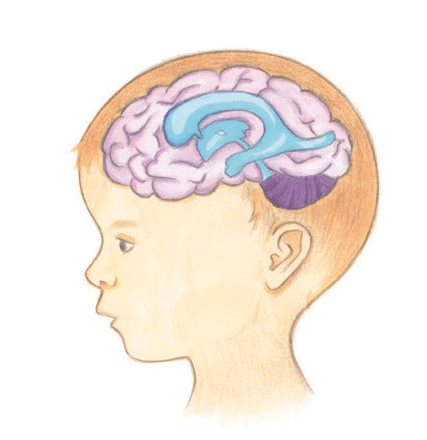

Hydrocephalus kann behandelt werden, indem man die angesammelte Flüssigkeit im Hirn abfließen lässt. Dazu wird normalerweise ein Shunt, ein kleiner Zylinder, im Kopf implantiert, der die Flüssigkeit unter der Haut zu den Membranen führt. Das Einpflanzen eines Shunts ist ein recht einfaches Verfahren, dennoch gibt es Risiken hinsichtlich Infektionen, gerade in den Ländern des globalen Südens. In Deutschland kostet ein Shunt zwischen 800 und 1.600 Euro. Child-Help nutzt in den von uns unterstützten Projekten den nur 52 Euro teuren sogenannten Chhabra Shunt, der in Indien hergestellt wird. Vergleichsstudien haben gezeigt, dass beide Shunts in ihrer Anwendung gleichsam effektiv sind.

Eine alternative Methoden sind die endoskopische Drittventrikulostomie (ETV) und die Choroid-Plexus-Cauterisation (CIC).Bei CIC wirs die Liquorproduktion im Gehirn reduziert und bei ETV handelt es sich um einen endoskopischen Eingriff, bei dem ein natürlicher Beipass innerhalb der Wände der dritten Gehirnkammer gelegt wird. Dadurch kann die überschüssige Flüssigkeit abwärts laufen und wird absorbiert. Wenn der Hydrocephalus durch eine Blockade verursacht wird, kann diese endoskopisch entfernt werden. Um diese Methode durchzuführen, muss der Absorptions-Mechanismus einwandfrei funktionieren. ETV ist als Methode sicherer und nachhaltiger, da im Gegensatz zur Shunt-Variante keine Komplikationen auftreten.

Für diese Verfahren stellen wir Ausrüstung bereit und schulen lokale Neurochirurg*innen im sicheren Einsatz. Aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen liegt unser aktueller Fokus allerdings auf Shunts: Das Wissen über Shunts ist weit verbreitet, sie sind vergleichsweise kosteneffizient und ermöglichen uns so, mehr Kinder zu erreichen.