320.000 Fälle von Spina bifida (offener Rücken) gibt es nach Schätzungen jährlich weltweit. Die meisten Babys mit diesem Neuralrohrdefekt werden im Globalen Süden geboren. Für nur drei Euro im Jahr könnten wir vorbeugen.

Stellen Sie sich einen herkömmlichen Reißverschluss vor.

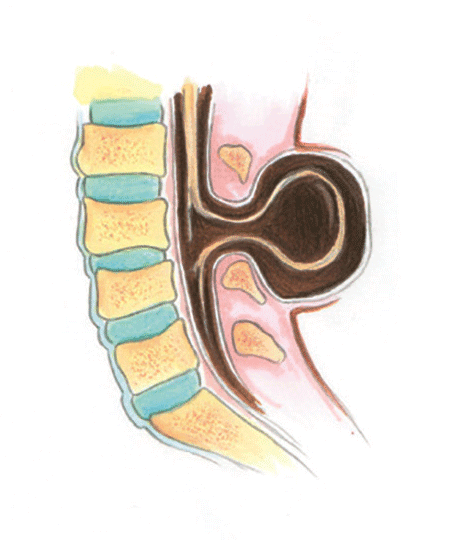

Fehlt auch nur ein Zahn oder kommt etwas zwischen die einzelnen Zähne, lässt sich der Reißverschluss nicht richtig schließen. Wörtlich übersetzt bedeutet Spina bifida „gespaltene Wirbelsäule“. Das Bild des defekten Reißverschlusses ist ein passender Vergleich – anstatt Zähne sind es die Wirbelbogen, die normalerweise das Rückenmark umschließen sollen und stattdessen offen bleiben.

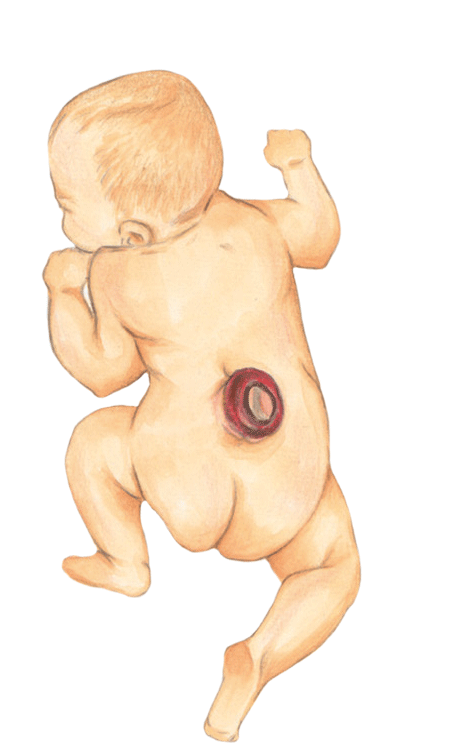

Als Folge werden Rückenmark und Wirbelsäule nicht vollständig geschlossen, die Nervenbahnen beschädigt oder sie entwickeln sich fehlerhalt. Diese Art der angeborenen Fehlbildung wird auch als Neuralrohrdefekt bezeichnet. Bei der Geburt ist oftmals eine offene Wunde am Rücken im Bereich der Wirbelsäule sichtbar.

1. Offen (Spina bifida aperta) – das Rückenmark ist freigelegt und sichtbar betroffen, weitreichende Symptomatik, wichtige Unterformen:

Bei der Meningozele ist nur die Hülle (Meningen) betroffen — die Nerven sind meist intakter; bei der Myelomeningozele sind auch das Rückenmark und die Nerven involviert, daher sind die neurologischen Folgen deutlich schwerer.

2. Geschlossen (Spina bifida occulta) – von gesunder Haut bedeckt, gelegentlich mit einem Haarpflaum bewachsen, meist unauffällig, oft ohne erkennbare Symptome

Wie schwerwiegend die Folgen von Spina bifida sein können, ist schwer vorauszusagen. Generell steht fest: Je kleiner der Spalt, desto weniger gravierend die Folgen. Das Rückenmark funktioniert ähnlich wie ein Telefonkabel – es leitet Informationen vom Gehirn in die einzelnen Körperteile. Wenn es beschädigt ist, werden Informationen fehlerhaft oder womöglich gar nicht weitergeleitet. Dies hat weitreichende Konsequenzen:

Etwa 320.000 Fälle von Spina bifida treten nach Schätzungen jährlich weltweit auf, die meisten von ihnen im Globalen Süden. Die häufigste Ursache ist Vitaminmangel (speziell von Folsäure) bei Müttern während der Schwangerschaft. Aufgrund der unausgewogenen, vitaminarmen Ernährung von Menschen im Globalen Süden kommt Spina bifida dort wesentlich häufiger vor als in der westlichen Welt.

Die beste Art, Spina bifida vorzubeugen, ist die Versorgung von Frauen bereits vor und während der Schwangerschaft mit ausreichend Nährstoffen, besonders mit Folsäure. Eine gute Versorgung mit Folsäure reduziert das Risiko, ein Kind mit einem Neuralrohrdefekt wie Spina bifida zu bekommen, deutlich um ca. 50 Prozent.

In den afrikanischen Ländern können wir mit nur drei Euro eine Frau ein ganzes Jahr lang mit ausreichend Folsäure versorgen.